乃木希典物語

乃木将軍 学習院の制服に伊勢崎銘仙を採用し銘仙の人気高まる

乃木希典(のぎ まれすけ)

1849(嘉永2年)11月11日

~1912(大正元年)9月13日 62歳で逝去(殉死)

2026年現在 生誕177年 没後114年

国民からは乃木大将、乃木将軍と呼ばれ日露戦争で旅順を攻略し、

明治41年(1908)に明治天皇から孫の昭和天皇が学習院に入学するに

あたり学習院院長に指名し帝王学を任せられる

乃木式教育方針として「勤勉と質素」を旨として取り組みは

「女学部学生及び幼児の服装に関する心得」で

「衣服の地質は綿布・麻布・毛布・紬・銘仙及び交織の類に止む」

とし、実質的には銘仙が採用された

学習院女学部は華族女学校と合併した経緯もあり、女学生は派手な友禅等を着て通学して

いたが「銘仙以下の着物」を着ることになった

当時銘仙は無地で地味な柄であったが伊勢崎をはじめとする銘仙産地では「解模様銘仙」

を開発し、これが学習院の女学生に大好評で、これが更に波及して東京の女学校が相次いで

銘仙を制服に採用した

乃木の質素倹約の精神は私たちの親の代にも引き続ながれ「穴が空いたり、綻びた服を

着るのは恥ずかしいことだが、繕いだ服を着るのは恥ずかしないことだ」と教えられた

乃木は武士道、騎士道(ドイツ留学歴有り)、軍人魂を有し明治天皇の崩御により妻と

共に殉死

氏の住居があった場所を後に乃木坂と称し乃木坂46の乃木にも使われている

主婦之友 昭和4年10月「銘仙に就ての座談会」より抜粋

伊勢崎織物同業組合 組長 下城雄策の発言

「面白い話があります。ちょっと古いことですが、乃木大将が学習院の院長をしてをられた

頃、生徒の着物に、友禅はどうも贅沢でいけないし、銘仙は固すぎていけない、と言って、

なかなか難しかったさうです。その話が、私共の方に伝りましたので、種々と研究し始め

たのが、今日のやうな模様を織り出す初めでした。」・・・

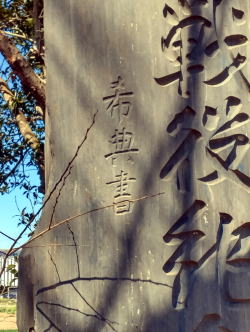

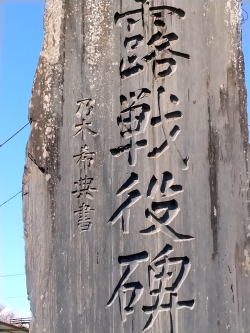

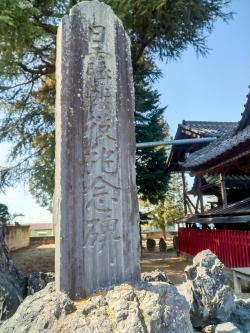

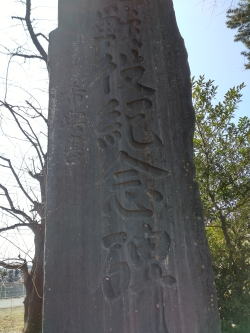

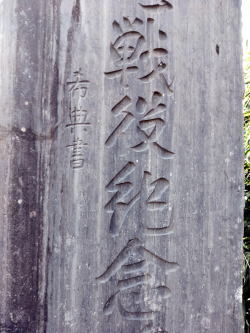

乃木希典 書の「日露戦役紀念碑」が名和地区の5カ所の神社に建立されている

何故だろう?

地元の有志が乃木邸を訪れ書を依頼すると快く応じたとある

特に、群馬は高崎十五連隊で乃木の下で戦った

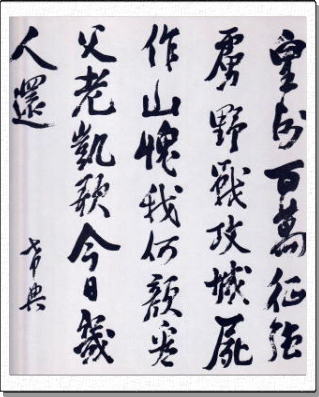

乃木の漢詩三絶の一つ「凱旋」

皇師百萬征強虜

野戰攻城屍作山

愧我何顏看父老

凱歌今日幾人還

訳 及び 解説

1906(明治39年)1月 凱旋帰国・明治天皇に復命書の奉読

皇軍百万は強虜ロシアを征伐に満州へ

野戦や城攻めで戦死者の屍骸は山を成した

多数を死なせた自分を恥ずかしく思う、兵士の父老にどの顔をして会えばいいか

凱旋の歌が響く今日、生きて故郷に帰るのは何人いるだろうか

地元の神社・・・鎮守様・氏神様の境内に建立されている 「日露戦役紀念碑」

表碑の書 乃木希典 又は 希典 書とある

明治になり、神社の組織化・統制が行われ、多くが一村一社と比較的規模の大きいな

神社に合祀され、助成等がされた

明治40年(1907)

北今井村の村社 諏訪神社に大字内の飯玉神社を合祀

柴町の村社 八幡神社に大字内の菅原神社等の5社を合祀し柴根神社と改称

後に、大正6年(1917)12月八幡神社に復帰

戸谷塚村の村社 諏訪神社に大字内の飯玉神社をを合祀

山王道の村社 日枝神社に3社を合祀

|

|

| 今井町 諏訪神社 | 柴町 八幡神社 |

|

|

| 戸谷塚町 諏訪神社 | 山王町 日枝神社 |

|

|

| 韮塚町 飯玉神社 | 八斗島稲荷神社 |

* 八斗島稲荷神社 の表碑は「従軍千役紀念之碑」書者名は判読出来ず

碑陰には建立 明治36年11月とある

| 昭和30年以降 の町名 |

明治10年頃 の町村名 |

旧 村社 | 乃木書 碑の有無 |

日露戦役 従軍者 |

|

| 1 | 韮塚町 | 韮塚村 | 飯玉神社 | 有 | 8 |

| 2 | 阿弥大寺町 | 阿弥大寺村 | 薬王神社 | 無 | 1 |

| 3 | 今井町 | 北今井村 | 諏訪神社 | 有 | 3 |

| 4 | 山王町 | 山王道村 | 日枝神社 | 有 | 25 |

| 5 | 堀口町 | 堀口村 | 飯玉神社 | 無 | 7 |

| 6 | 中町 | 中町 | 雷電神社 | 無 | 5 |

| 7 | 柴町 | 柴町 | 八幡神社 | 有 | 18 |

| 8 | 戸谷塚町 | 戸谷塚村 | 諏訪神社 | 有 | 8 |

| 9 | 福島町 | 下福島村 | 八郎神社 | 無 | 5 |

| 10 | 八斗島町 | 八斗島村 | 稲荷神社 | 調査中 | 11 |

| 計 | 91 |

*1 昭和21年GHQにより社格廃止

*2 名和村 日露戦役 戦病死者名(6名) 群馬県佐波郡誌(大正12年発行)より

本木彦三郎・神倉鶴吉・大島熊太郎・野村馬太郎・沼田金平・茂木國吉

日露戦役の激戦地

撮影は管理人 平成6年(1994)9月

|

|

| 大連市 | 瀋陽市 (奉天)中山公園 |

高崎観音山 乃木将軍銅像

(絵葉書の書は桜井忠温の実筆)

1904(明治37年)8月15日

高崎十五連隊が主に164高地を

強襲(乃木が高崎山と命名)

乃木希典年譜

| 年 | ことがら |

| 1849(嘉永2年) | 11月11日 東京 麻布に誕生 長府藩の藩士 乃木希次の三男 |

| 1871(明治4年) | 23歳 異例の大抜擢で陸軍歩兵少佐任官 |

| 1877(明治10年) | 西南戦争で連隊旗喪失 |

| 1885(明治18年) | 陸軍少将 |

| 1887(明治20年) | ドイツ留学 |

| 1894(明治27年) | 日清戦争開戦 東京の歩兵第一旅団長として中国へ 武功により、翌年陸軍中将・第二師団長に昇進 |

| 1896(明治29年) | 台湾総督 |

| 1904(明治37年) | 日露戦争勃発 第3軍司令官 8月15日 高崎十五連隊が主に164高地を強襲(乃木が高崎山と命名) |

| 1905(明治38年) | ポーツマス条約(日露講和条約)締結 |

| 1906(明治39年) | 1月 明治天皇に復命書の奉読 |

| 1907(明治40年) | 伊勢崎市柴町 八幡神社に「日露戦役紀念碑」を建立 |

| 1908(明治41年) | 明治天皇から昭和天皇が学習院に入学するにあたり学習院院長に指名 乃木式教育方針として「勤勉と質素」を旨として取り組み「女学部学生 及び幼児の服装に関する心得」では「衣服の地質は綿布・麻布・毛布・ 紬・銘仙及び交織の類に止む」とし、実質的には銘仙が採用された |

| 1911(明治44年) | 英国皇帝戴冠式に依仁親王の随員として東郷大将と出席 |

| 1912(大正元年) | 9月13日 享年62歳 明治天皇大葬の日 妻 静子(52歳)と 自刃(じじん)、殉死 |

| 1914(大正3年) | 夏目漱石が乃木の殉死に影響を受けて長編小説「こころ」を朝日新聞 に掲載 |

| 1929(昭和4年) | 主婦之友 昭和4年10月「銘仙に就ての座談会」 伊勢崎織物同業組合 組長 下城雄策の発言 |

| 1937(昭和12年) | 高崎市の観音山に井上保三郎が「白衣観音」建立の翌年に 「乃木大将銅像」を建立 後に、金属類回収令により乃木は再度戦地へ出向く |

| 1943(昭和18年) | 桜井忠温 「乃木大将」発行 |

| 1967(昭和42年) | 司馬遼太郎 小説「殉死」で乃木を批判 |

出典・参考

「主婦之友 昭和4年10月号」から「銘仙に就ての座談会」 昭和4年

「乃木大将」 著者 桜井忠温 発行所 偕成社 昭和18年

「司馬遼太郎全集 第23巻」から「殉死」 文藝春秋 昭和47年

「こころ」 著者 夏目漱石 講談社 昭和57年

「乃木将軍詩歌集」 編者 中央乃木会 日本工業新聞社 昭和59年

「森鴎外③」から「興津弥五右衛門の遺書」著者 森鴎外 三和書籍 令和4年

映画・テレビ

「二百三高地」 東映 歌 「防人の詩」愛は死にますか さだまさし 昭和55年

「坂の上の雲」 NHK 平成21年~23年

備忘録

色紙有り

文才 森鴎外 夏目漱石