国定忠治物語

国定忠治(くにさだ ちゅうじ) 忠次

文化7年(1810) ~ 嘉永3年(1850)12月21日 享年41歳

2026年 現在 生誕216年 没後176年

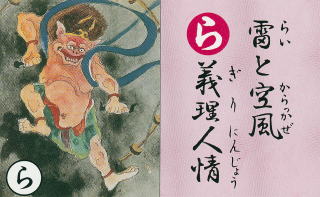

GHQから国定忠治は「上毛かるた」

には不適とされ、「義理人情」に包括された

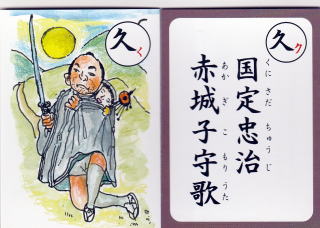

「上州群馬漢字歌留多」より

制作者 多文化茶論 粋庵

| 国定忠治 くにさだ ちゅうじ |

侠客 | 1810 文化7 ~ 1850 嘉永3年 |

佐位郡国定村に生まれる 僭称は長岡 名は忠次郎 父の家業は養蚕農家で糸繭商を兼ねる 博徒 「強きをくじき、弱きを助ける」侠客として 講談(宝井馬琴)、歌舞伎(尾上菊五郎)、八木節 映画(片岡千恵蔵)、芝居(北島三郎)、浪曲、 東海林太郎の「赤城の子守唄」で知られる 上毛かるたで「雷と空風義理人情」と詠まれる 萩原朔太郎が前橋から自転車に乗り国定村で 詩「国定忠治の墓」を詠む 国定忠治の名は広辞苑に載る |

江戸時代後期の侠客(きょうかく)強きをくじき、弱きを助けることをたてまえとする人

多くは賭博・喧嘩渡世などを事とし、親分子分の関係で結ばれている。

広辞苑に載る郷土(現 伊勢崎市)の出身者は、国定忠次(まま)と町田嘉章(まま)だけ

群馬県の認知度は低い、2020年は過去最高で40位の魅力度であった。

群馬県は知らないけれど、赤城山と国定忠治は知る(古い話になった 若い人には無理)

国定忠治こそ群馬をPRした第一人者である(群馬のK 山中庄太郎著より)

昭和14年に東海林太郎が国定忠治を歌った「名月赤城山」は現在も多くの大物歌手により

唄い継がれている

東海林太郎、三橋美智也、美空ひばり、五木ひろし、島津亜矢、氷川きよし etc

| 名月赤城山(めいげつ あかぎやま) |

| 男ごころに 男が惚れて 意気がとけ合う 赤城山 澄んだ夜空の まんまる月に 浮世横笛 誰(たれ)が吹く 意地の筋金 度胸のよさも 渡る雁がね 乱れて啼いて |

気が付けば私の蔵書に「国定忠治」が7冊も(大半が著者よりいただいた)

| 著 者 | 発行所 | 発行年 | 税別価格 | ||

| 1 | 忠治街道かけめぐる | 井上俊郎 | あさを社 | 昭和53年 | 1200 |

| 2 | 赤城の子守唄始末記 | 川井 正 | 神奈川新聞社 | 昭和61年 | 870 |

| 3 | 幻の火伏の名号 | 小山正春 | 上毛新聞社 | 昭和61年 | 980 |

| 4 | 国定忠治 | 髙橋 敏 | 岩波書店 | 平成16年 | 740 |

| 5 | 国定忠治 | 津本 陽 | 光文社 | 平成18年 | 1500 |

| 6 | 国定忠治探訪ノート | 伊勢崎市 | 文化観光課 | 平成19年 | 無 料 |

| 7 | 国定忠治を有名にした 伊勢崎の女 |

たみや じゅん | 上毛新聞社 | 平成20年 | 700 |

萩原朔太郎郷土詩集(前橋市図書館編 昭和58年)より

國定忠治の墓

わがこの村に来りし時

上州の蠶(蚕)すでに終りて

農家みな冬の閾(しきみ)を閉したり。

太陽は埃(ほこり)に暗く

悽而(せいじ)たる竹藪の影

人生の貧しき惨苦(さんく)を感ずるなり。

見よ 此處に無用の石

路傍の笹の風に吹かれて

無頼の眠りたる墓は立てり。

ああ我れ故郷に低徊(ていかい)して

此所に思へることは寂しきかな。

久遠(くおん)に輪廻(りんね)を断絶するも

ああかの荒寥(こうりょう)たる平野の中

日月(じつげつ)我れを投げうつて去り

意志するものを亡び盡(つく)せり。

いかんぞ残生を新たにするも

冬の蕭條(しょうじょう)たる墓石の下に

汝はその認識をも無用とせむ。

ー 上州國定村にて ー

『生理』I 昭和八年六月

國定忠治の墓

昭和五年の冬、父の病を看護して故郷にあり。

人事みな落魄(らくたく)して、心烈しき飢餓に耐へず。ひそかに家を脱して

自転車に乗り、烈風の砂礫(されき)を突いて國定村に至る。忠治の墓は、

荒寥(こうりょう)たる寒村の路傍(ろぼう)にあり。一塊(いっかい)の土塚、

暗き竹藪の影にふるへて、冬の日の天日暗く、無頼の悲しき生涯を忍ぶに耐へたり。

我れ此所を低徊(ていかい)して、始めて更らに上州の蕭殺(しょうさつ)たる

自然を知れり。路傍に倨して詩を作る。

詩集『水島』・「詩篇小解」より

赤城の子守唄のふるさと

勘助、勘太郎延命親子地蔵尊 開眼法要(140年祭)

日時 昭和57年(1982)9月5日(日)午前10時より

場所 伊勢崎市日乃出町 (ひのでちょう)木村家墓地

勘助、勘太郎延命親子地蔵尊建立委員会

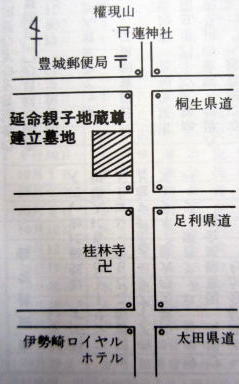

アクセス

墓地の所在地は

伊勢崎市日乃出町1175

であるが、墓地のため

カーナビや住宅地図等

に掲載されない

①勘助、勘太郎延命親子地蔵尊

親子が手をつなぎ、赤城山を眺め建立されている

②建立由来(石碑より)

天保十三年(一八四二年)九月八日夜の更け 親分 国定忠治の厳命で板割浅太郎の

一味数名が通称 三室勘助 小斉勘助とも呼ばれていた八寸村小斉(当地)の中島勘助を襲い

その首を落とし勘助の子 勘太郎(本名 太郎吉)の幼い命までもうばった

事件は関八州取締出役御用筋の目明しをつとめていた勘助と忠治及び忠治一家の対立抗争か

ら生じた一件だったが事件の渦中にまきこまれて命果てた無心の童子勘太郎こそあわれである

ときに勘助行年四十三歳 勘太郎の行年は不詳だが地もとに七歳前後説が伝えられている

ちなみに国定忠治三十二歳の時代である

天保十三年以来星霜が流れて百四十年 非運にも不慮の死をとげた勘助 勘太郎の冥福を祈り

現世ならび永世にわたる人びとの厄除け息災とやすらぎのある暮しを本願として仏心に思い

をよせる人たちの芳志寄進によりはるか北の方宿縁の赤城山を望むこの地に

勘助 勘太郎延命親子地蔵尊を建立

昭和五十七年九月吉日

建立委員長 柏井作次郎

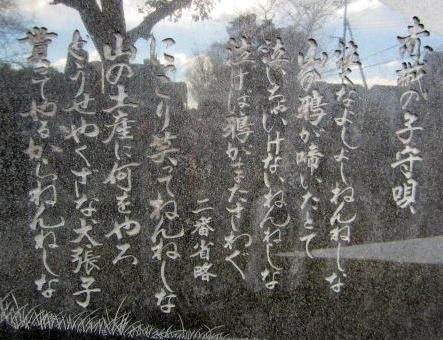

③「赤城の子守唄」の歌碑

泣くなよしよしねんねしな

山の鴉が啼いたとて

泣いちゃいけないねんねしな

泣けば鴉がまたさわぐ

二番省略

にっこり笑ってねんねしな

山の土産に何をやろ

どうせやくざな犬張子

貰ってやるからねんねしな

④「赤城の子守唄」ご案内

「赤城の子守唄」は作詞 佐藤惣之助 作曲 竹岡信幸 東海林太郎 歌唱で一世を風び

(昭和九年発売)した流行歌

この歌曲は板割浅太郎がオジ勘助の首を持参 その子勘太郎をおんぶして親分 忠治の

待つ赤城山へいそぐ ー という ご存知忠治外伝ハイライトの泣かせ場所

この筋立ては 新国劇(大正六年 沢田正二郎創立)の座付き作家行友李風原作による

ものだが史実には「赤城の子守唄」でねんねんするどころか勘太郎のまで父もろとも命

果てた事件だった

とは言え広く世に知られる哀切な「赤城の子守唄」のメロディーは史実とはべつの興味

とロマンスをそそる物語りである

板割浅太郎(伊勢崎下植木出身)は嘉永3年

(一八五〇)忠治処刑前後邪道の前非を悔い

信州野沢の時宗金台寺に身を寄せ 後年神奈川県

藤沢市の時総本山遊行寺内の一寺僧としてひた

すら仏の道にはげんだ 明治二十六年七十五歳

で没

法名「洞雲院弥阿列成和尚」と伝えられている

勘助、勘太郎鎮魂歌(勘助 勘太郎の歌碑より)

⑤「泣いちゃいけない 親子星」 作詞 井上俊郎 作曲 桜井玉寿

1 まどろむ夢のさよ更けて

1 まどろむ夢のさよ更けて哀れに散った 親子星

赤城しぐれて なみだ雨

花の命は はかなくて

あゝ勘助 勘太郎

2 泣いちゃいけない子守唄

歌ってきいた 親子星

永遠のねむりの やすらかに

花の命は またひらく

あゝ勘助 勘太郎

愛の輪のひろがり お地蔵さん余聞

平和町 井上俊郎

市内日乃出町(旧下諏訪町)に手をつなぐ勘助・勘太郎延命親子地蔵尊が建立された。

“泣くなよしよしねんねしな” の流行歌「赤城の子守唄」で有名な国定忠治外伝から一四〇年

祭を期して建立されたもので、史実と伝承をからませた造成が完成し、伊勢崎市ではめずら

しい観光名所ができた。

地蔵尊の開眼法要は去る九月五日行われたが、建立委員会に参画していた私は連日のように

現場へ足をはこんだ。

開眼法要日より四日前だった。上下ツナギの白い作業服を着た四十歳前後の背の高い男性が

地蔵尊の周辺をうろちょろしていた私に、こう問いかけてきた。「手をつなぐ親子地蔵って

のを健てたのは、親と子がバラバラの、こんな世のなかじゃあダメだってわけからですか」。

私は即答にちょっととまどったが、私自身の心のなかにも、それと通じる思いがあったので

「おっしゃる通り」と答え、「親と子どころか、近所隣りもバラバラ社会、みんなが心を寄せ

合いふれ合う場所になれば、という願いもここにはこめられているんです」と付け加えたとこ

ろ、その男性は(大賛成)という表情をありありと見せて、大きくうなずき、「ほんとにそう

ですね、みんながバラバラじゃあ困りますものね。手をつながなくちゃあ」と言ってくれた。

私は、その男性の言葉に感動をおぼえ、名まえ、住所をたずねたら、「高田です。生れは

西国定ですが、采女(境町)に住んで自動車修理をやっています」という返事だった。

地蔵尊建立由来文の一節「現世ならびに永世にわたる人びとの ー やすらぎのある暮し

を本願 ー 」にもふれ、やすらぎのある暮しは、子や孫、さらにそのさきまで、その人なりに

平和の世で暮せる、とにいう趣意についても男性と語り合ったが、ここでも、男性は大きく

うなずいて、「まったくその通りですよ」と同感の意をしめし、けっきょく世のなか愛情の

ひろがりがたいせつ ー という、しめくくりでその男性と私との会話が終った。

昭和57年11月1日 「広報いせさき」より

| 氏 名 | 経 歴 | ||

|

柏井作次郎 かしわい さくじろう |

大正2年 1913 ~ 逝去年不明 |

伊勢崎市生れ、ゼネコンの経営者。 郷土史研究家 「いせさき踊り」を作詞し伊勢崎神社 に歌碑を建立 「お馬の親子」石像及び石碑を建立 (上植木本町) |

|

井上俊郎 いのうえ としろう |

明治44年 1911 ~ 逝去年不明 |

高崎市生れ、戦後は 郷土紙「いせさき新聞」の記者 伊勢崎市に在住していた。 昭和53年(1978)に 「忠治街道かけめぐる」を著す 郷土史研究家 平成6年(1994) 徳江製糸場辛抱地蔵建立に尽力 |

|

桜井玉寿 さくらい たまじ |

昭和2年 1927 ~ 令和元年 2019 享年92歳 |

伊勢崎市生れ、昭和20年 伊勢崎工業高校卒 私設歴史資料館「 玉寿文庫」 館長 「豊受探訪」等を著す 郷土史研究家 |

昭和57年

「泣いちゃいけない 親子星」 作詞 井上俊郎 作曲 桜井玉寿

昭和56年

「いせさき慕情」 作詞 井上俊郎 作曲 桜井玉寿

昭和56年12月1日号 「広報いせさき」より

レコード1枚でふるさと運動 “いせさき慕情”

ふるさと運動「いせさき慕情」を育てる会 を設立

事務局は伊勢崎商工会議所が当る

昭和56年11月12日 唄 都はるみ でレコーディング

瀬音やさしい広瀬川

流れる水の春夏に

・・・・・・・・

昭和57年7月1日号 「広報いせさき」より

140年祭 勘助 勘太郎『 延命親子地蔵尊建立するさと運動 』

昭和57年9月1日号 「広報いせさき」より

5日に 勘助・勘太郎の開眼法要

昭和57年11月1日号 「広報いせさき」より

愛の輪のひろがり お地蔵さん余聞 平和町 井上俊郎

昭和58年3月16日号 「広報いせさき」より

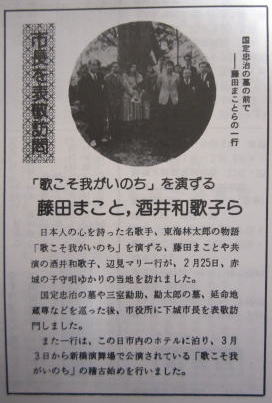

昭和58年(1983)2月25日

東海林太郎物語「歌こそ我がいのち」の

新橋演舞場公演にあたり

藤田まこと、酒井和歌子、辺見マリ 一行が

忠治の墓や勘助勘太郎延命地蔵尊を巡り

伊勢崎市役所に下城市長を表敬訪問した

JR両毛線 国定駅 伊勢崎市国定町2-1805 南口

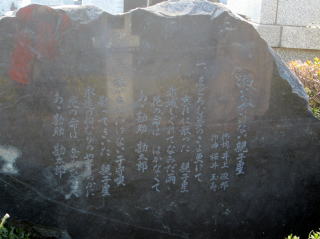

詩史「国定忠次 小野忠孝記念碑」

海抜六千尺

上州そのものを代表する赤城の麓

延長一百里

八州の野を霑す坂東太郎

宜なり好漢忠次の生るる

爾来一百有餘年

汲めども涸れぬ坂東太郎

仰げば高し朝に夕に

万峰に秀づ赤城の山

よし瞑せよ国定忠次

上州の狭骨国定忠次

小野忠孝

「詩史 国定忠次 」より抜粋

書 小野喜美子

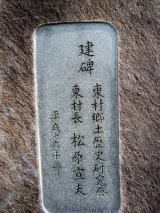

碑陰

建碑 東村郷土歴史研究会

東村長 松原宜夫

平成十六年三月

*小野忠孝(おの ちゅうこう) 詩人・児童文学者

明治41年(1908)~平成2年(1990) 享年82歳

利根郡白沢村(現 沼田市)出身、伊勢崎市立境采女小赴任

養寿寺(ようじゅじ)

伊勢崎市国定町1-1235

国定忠治の菩提寺

「国定忠治の墓碑」

碑陰

「元の墓石」

備忘録

昭和61年11月21日(金)東京・伊豆大島の三原山が大噴火

柏井作次郎氏企画の伊勢崎商工会議所役員・議員研修会

行先は神奈川県藤沢市「遊行寺」

遊行寺(ゆぎょうじ) 神奈川県藤沢市西富1-8-1

1月2・3日の箱根駅伝 往路3区、帰路8区の遊行寺坂

上州名物といえば“かかあ天下と空っ風”だが、国定忠治を生んだ“渡世人たちの故郷”の

イメージが強い。初めて「旅がらす」を手に取ったときも、袋に描かれた刀のイラストと

三度笠に見えるせんべいの形

商業文化研究所 大久保秋人がPOP

(株)旅がらす本舗清月堂 前橋市新堀町399-6

桃屋 江戸むらさき 三木のり平ギャンブル

黒履歴

本間念流