| 平成19年(2007)8月に伊勢崎まちガイド会長の故 伊比正栄氏より徳江製糸場(徳江八郎) に関する講演の依頼を受けましたが、当時は勉強不足で違うテーマにさせて戴きました。 当ページは概ね平成27年(2015)5月に取材・調査し作成したものです。 |

徳江製糸所(場) 徳江八郎物語

徳江八郎(とくえ はちろう) 享年63歳

弘化2年(1845)8月23日~明治42年(1909)1月10日

2026年現在 生誕181年 没後117年

木製繰機器を考案

イタリア人技師(?)を招聘し製糸業を始める

明治12年に徳江製糸所(場)を創業

伊勢崎で初の工場制機械工業を経営する

徳江八郎は明治42年に逝去するが

徳江製糸所(場)は昭和8年までの54年間

操業した

注1)製糸所と製糸場と両方が資料には記載されている

富岡製糸場では教科書に名称を製糸場と定めた

(富岡日記 上毛新聞社 昭和48年 P131より)

注2)イタリア人技師とあるが、スイス人ミュラーがイタリアで製糸を13年間指導し

日本にイタリア式の製糸技術を導入・指導した

(生糸改良にかけた生涯 速水堅曹 飯田橋パピルス 平成26年 P18より)

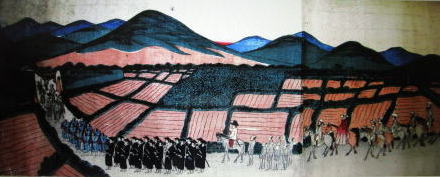

明治2年5月5日

イタリア公使一行が上州蚕糸業

視察で伊勢崎から前橋へ移動中

の錦絵、

前橋藩は翌年イタリア製器械

製糸所を設立

徳江製糸所に関する資料は乏しく、断片的なものきりない

資料により年代に1~2年程度の誤差がある

当年表は「伊勢崎市史 通史編3 付録の年表」を基本とした

| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 出来事 |

| 1845 | 弘化 2 | 0 | 8月23日 佐位郡中島村(現 伊勢崎市境中島) 柿沼広英の次男として誕生 |

| 1853 | 嘉永 6 | 8 | 下城弥一郎誕生する 後に、徳江八郎は経営者の先輩として下城弥一郎を指導する |

| 1859 | 安政 6 | 14 | 佐位郡太田村(現 伊勢崎市太田町)の徳江貞幹の養子になる |

| 1870 | 明治 3 | 25 | 東京の古河市兵衛の製糸工場に入り繰糸法の技術を身につけて 明治4年に帰郷 |

| 1874 | 明治 7 | 29 | 10月 小暮録郎等が機械製糸工場「共研社」を伊勢崎町片町東 (現 大手町)に設立 この共同経営に徳江八郎が加わる 徳江八郎が改良した機械の費用3千円を熊谷県(当時群馬県は 熊谷県に帰属 県令は楫取素彦)より借りる |

| 1875 | 明治 8 | 30 | 徳江八郎は意見の違いから「共研社」を退職 東京赤坂葵町の官立製糸所を借り受け、スイス人技師ミュラーを 招聘しイタリア式製糸業を行うが経営不振で3年で廃業 |

| 1876 | 明治 9 | 31 | 下城弥一郎の三男 三郎誕生する 下城三郎は後に徳江家を継ぎ 徳江弥三郎となる |

| 1880 | 明治13 | 34 | 3月 徳江八郎は「共研社」を買収し12人繰りの徳江製糸所(場) の操業を開始し横浜の同伸会社より生糸を直輸出するが、 6月3日出火で工場を焼失 石川泰三が呼びかける政治結社「上野(こうずけ)連合会」に参画 |

| 1881 | 明治14 | 35 | 6月 徳江八郎が伊勢崎町字赤石北に徳江製糸所(場)を建てる (現 伊勢崎市曲輪町22-12辺り) |

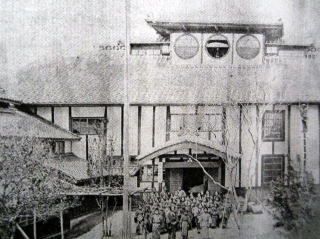

| 1883 | 明治16 | 38 | 二階建ての新工場 通称「丸窓工場」建設 |

| 1888 | 明治21 | 43 | 明治21年の伊勢崎町の資料によると4つの製糸工場が存在した 1、蚕糸共研会社 場所:赤石(現 曲輪町) 2、伊勢崎精糸会社 場所:西町(現 三光町) 3、製糸揚返三友社 場所:南町(現 緑町) 4、穎業社 場所:本町 |

| 1891 | 明治24 | 46 | 12月22日下城弥一郎は米国シカゴで開催される 「コロンブス世界大博覧会」に群馬県から臨時事務委員に任命され 出品の斡旋と紹介を行った |

| 1892 | 明治25 | 47 | 徳江八郎 下城弥一郎 共に「緑綬褒章」を授与する |

| 1893 | 明治26 | 48 | 8月~11月 米国シカゴで開催された「コロンブス世界大博覧会」 に群馬県から臨時事務委員として派遣され 各国蚕糸業の動向や米国の絹織物工場を見学し市場調査を行った |

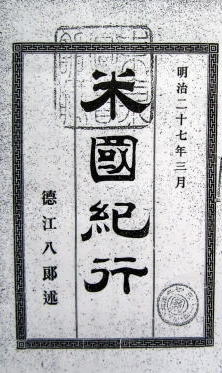

| 1894 | 明治27 | 49 | 3月 徳江八郎 米国視察をまとめた「米国紀行」を刊行する 5月 下城弥一郎は五二会(会頭 前田正名)群馬五二会の本部監督 |

| 1895 | 明治28 | 50 | 38人繰りの機械を導入 伊勢崎で初の工場制機械工業へ移行 |

| 1900 | 明治33 | 54 | 6月 伊勢崎商業銀行開業 下城弥一郎と徳江八郎 取締役に就任 |

| 1909 | 明治42 | 63 | 1月10日 徳江八郎 病気により逝去63歳 11月8日 同聚院に墓碑を建立 |

| 1910 | 明治43 | 伊勢崎町に電灯がつき夜間の生産が可能になった | |

| 1913 | 大正 2 | 大正2年発行の「佐波郡誌」によると 「徳江製糸所」は釜数288、男女工270人、年額5400貫 とある |

|

| 1931 | 昭和 6 | 4月 伊勢崎製糸(株)伊勢崎町栄町に設立 | |

| 1933 | 昭和 8 | 「徳江製糸所(場)」昭和恐慌で生糸相場の暴落により破産 明治12年に創業し54年の歴史を閉じた |

|

| 伊勢崎製糸(株)が徳江製糸所(場)の工場を引継いだと云わ れる その後も地元の人は前からの親しんだ名前で徳江製糸所と呼称 |

|||

| 1940 | 昭和15 | 9月13日 伊勢崎市制施行(伊勢崎町、殖蓮村、茂呂村) | |

| 1941 | 昭和16 | 太平洋戦争が始まると北国民学校(現・北小)に陸軍が駐留 「徳江製糸所(場)」時代からの「丸窓」が空襲の目標となるとの 理由で取り壊される |

|

| 1943 | 昭和18 | 5月5日 北小校庭にて機屋 下島喜次郎陸軍戦闘機1機献納 | |

| 1945 | 昭和20 | 8月14日伊勢崎織物会館等焼失 | |

| 1948 | 昭和23 | 10月伊勢崎製糸(株)伊勢崎市栄町20にて操業 設備140 代表 片倉文一 |

|

| 1958 | 昭和33 | 伊勢崎製糸(株)操業停止 | |

| 1994 | 平成 6 | 徳江製糸所の女工の無縁仏を窪田濤三郎等で整備し辛抱地蔵を建立 |

「丸窓の製糸所」と云われた徳江製糸所(場)

3階建

大正2年には従業員が270人

端境期(はだかいき ヒマな時期)には

工場の操業を停止し、従業員教育を行い

品質と生産性の向上を図った

日本国褒章之記

群馬県上野国佐位郡三郷村

徳江八郎

夙に意を養蚕製絲に用い嘗て繰絲機械を創製して同業者

に便益を与へ共研会社を設け蚕業の繁栄を諮り伊国人を

聘し製絲の方法を攻究し該苦経営百折撓まず大に輸出を

増し頗声誉を博し其他蚕繭共進会を主唱し各地の蚕業を

奨励し原種の選択飼育の方法を講習する等即実業に精励

し衆民の模範為る可きものとす依て明治十四年十二月七

日

勅定の緑綬褒章を賜ひ其善行を表彰す

明治二十五年十月十九日

賞勲局総裁 以下略

明治26年8月~11月 米国シカゴで開催された

「世界大博覧会」に群馬県から派遣され

各国蚕糸業の動向や米国の絹織物工場を見学し

市場調査を行った

翌明治27年3月に米国視察をまとめ

「米国紀行」を前橋修文館より刊行 HPあり

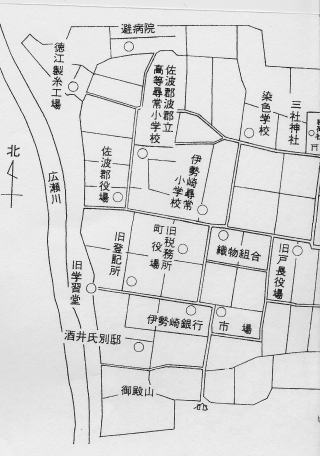

明治43年頃の現 伊勢崎市曲輪町3区

の想像図(鐘楼のある街より)

織物組合と小学校は現在と同じ場所である

染色学校は現在は伊勢崎市立第一幼稚園

(現 曲輪町24-26)

佐波郡役場は現在の伊勢崎市立図書館

「徳江製糸所」は6千坪の敷地で

工場は水車を利用し広瀬川の河川敷にあった

(現 伊勢崎市曲輪町21-5 東毛漁業組合辺り)

女工さんの寮は工場の東側の高台にあった

行き来はレンガのトンネルを利用

レンガはイギリス積みである

現存しているので見学されたい

(伊勢崎市曲輪町22-7)

写真は広瀬川(西)側から撮影

赤煉瓦(レンガ)トンネルへのアクセス(図書館から徒歩8分程度)

伊勢崎市立図書館の駐車場

の一番奥の竹やぶの裏にトン

ネルがあるがフェンスがあり

通行出来ないので回り込む

①図書館の駐車場

②図書館と小学校の間の道を 北へ進む(地図の矢印とは

逆方向)

③突当りの丁字路を左折

(西)し直進する

いせさき明治館に『赤石』まちめぐり散策マップがある

上記地図はそれより抜粋

徳江八郎の墓碑

所在地 同聚院(どうじゅいん)

伊勢崎市曲輪町14-5

墓碑の建立されている位置

本堂の西で大きな墓碑がある

(長方体では無いので分かり安い)

糸は速水堅曹(はやみ けんそう)の同伸会社

を通じて米国に直輸出していました

墓碑銘は明治の官僚 前田正名による

徳江栄恕君墓碑

君諱栄恕俗称八郎柿沼氏考諱広英妣河田氏君其第二子以弘化二年八月二十二日生於上野国佐位郡中嶋村長爲

同郡太田村徳江貞幹嗣当時村民十中八九営養蚕其製糸粗悪価額甚賤君夙憂之明治三年入東京古河某製糸場研

究繰糸法有所明治四年帰郷別創製繰糸機械以模範御里六年興小暮録郎事謀創立共研社爲取締役銧意改良製糸

官嘉之貸与機械費三千金目此佐位那波二郡之地蚕業大振後辞社再趣東京借工部省所設之工場聘伊太利人某創伊国式

製糸場不償其失意廃之十年共研社欠損相重社運日傾所借爲金殆不能償還録郎独困厄君慨然曰余委身斯業八年二茲

祖先遺産云失之於有形無形之経験非無所得且共研社我所主唱今云絶関係不忍坐視其瓦解乃諆録郎挙社爲私有於是先設十

二人繰機械而其精糸直売之米国遂償三千金十二年於横浜共進会受四等賞其他内国勧業博覧会及各地共進会受賞頗多今

略之十三年六月三日共研社罹火以工場機械至帰烏有君毫不屈撓意気益壮収拾燼餘残木建設仮工場十四年再築工場増

十二人繰為二十四人繰名声漸著十八年官開蚕業諮問会君其会員其役毎会又●二十年富山県聘応養蚕教師君指導

得宜縣民徳之贈青銅鳳攻象崁日折式爐一雙二十四年十月宝賜緑綬褒章二十六年於米国市加古府有閣龍世界博覧会群

同伸会社改其株式於合資又為業務担当社員同社設立以来君必経社直売其製糸●米国機業者始終

一貫頗博好評蓋生糸直売君畢生之主眼君明治四十二年一月十日病没有四男二女長男司馬嗣来請

文余興君交久故敘其所知如此

明治四十二年十一月八日 従三位 前田正名 謹識

八郎は柿沼広英、母は河田の姓で第2子として弘化2年(1845)8月22日に

上野国佐位郡中嶋村(現在の群馬県伊勢崎市境中島 さかいなかじま)で誕生する

成長して、同郡太田村(現在の伊勢崎市太田町)の徳江貞幹の嗣(あとつぎ)となる

当時村民の十中八九は養蚕を営むが其の製糸は粗悪で価格は甚だ賤(やす)し

徳江八郎は夙に(早くから)之を憂い、明治3年に東京古河某製糸場に入り、繰糸法

(そうしほう 繭から生糸を取る)を研究し得る所有り、明治4年に帰郷し繰糸機械を

独自に創製し、以て郷里に模範を示した

明治6年小暮録郎等と謀り共研社を創立し、八郎は取締役に爲り改良製糸に鋭意務める

官(熊谷県権令楫取素彦 当時伊勢崎町は熊谷県)は之を嘉(よし ほめる)とし機械費

三千金を貸与する 此れにより佐位・那波二郡之地は蚕業が大いに振るった

後に社を辞し(明治8年に経営上の意見の対立で八郎は共研社を退職する)

再び東京へ趣き、工部省(明治政府の官庁)所設の工場を借り、イタリア人某を招聘し

イタリア式製糸場を創めるが不償(不採算)で意に之を廃(廃業)す

明治10年共研社は欠損相重なり、社運は日に傾き、借りた所の官金(三千金)を殆ど

償還できず、小暮録郎は独りで困厄(こんやく 苦しむ)す、

八郎は慨然(がいぜん)として曰く、余(われ)身を斯業(この事業)に委ねる茲(ここ)

に8年、祖先の遺産を失うと云えども、有形無形の経験に於いて、得る所無きに非ず

且つ共研社は我が主唱する所、関係を絶つたと云えども、

其の瓦解(がかい 一部の崩れから全体が崩れる)を座視(ざし 傍観)するに忍びない

乃(そこで)小暮録郎に謀り、社を挙げて(共研社を全て)私有(八郎が買収)と為す

是(これ)に於いて先ず十二人繰糸機械を設け、而(しかして)其の精糸は之を米国に

直売し、遂に三千金を償(つぐなう 完済)った

明治12年横浜共進会で四等賞を受賞、其の他内国勧業博覧会及び各地共進会での受賞

は頗(すこぶる)多い

明治13年6月3日に共進社は火災に罹り、工場機械は烏有に帰す(うゆうにきす 火災

で全てを焼失) 八郎は毫(いささか)も不屈不撓(ふくつふとう 苦労や困難があっても

決して諦めることがない)で、意気は益壮(えきそう ますますさかん)で燼余(じんよ

燃え残り)の残木を収拾し仮工場を建設する

明治14年工場を再築(伊勢崎町字赤石北に移転)し、十二人繰を増して二十四繰と為す

名声を漸(ようや)く著(あらわ 目立つ)す

明治18年官で蚕業諮問会を開くと八郎は其の会員(構成メンバー)で、毎会其の役である

明治20年富山県の聘(へい 招き)に応じ養蚕教師として八郎は指導宜(よろ)しを得る

県民は之を徳とし青銅鳳攻象崁日折式爐一双を贈る

明治24年10月19日勅定の緑綬褒章を賜る

明治26年米国シカゴ府で閣龍(コロンブス)世界博覧会に於いて、八郎は群馬県派遣

の視察兼事務員と為る 是より先明治13年に速水堅曹(はやみ けんそう)等で同伸会社

を創立、専(もっぱ)ら生糸の輸出に便する 八郎は亦與で力有り、後に取締役と為る

明治31年に同伸会社は其の株式を合資に改(あらた)めるが、又業務担当社員為り

同社設立以来、八郎は必ず社(同伸会社)を経て其の製糸を米国機業者に直売すること

終始一貫し、頗(すこぶ)る好評を博す、蓋し生糸の直売は八郎の畢生(ひっせい 一生涯)

の主眼であった

八郎は明治42年1月10日に病にて没する 四男二女有り、長男の司馬が嗣(あとつぎ)

となる

請

明治四十二年十一月八日 従三位 前田正名 謹識

辛抱地蔵の建立

徳江製糸所(場)では

女工達に手習いとして読み書きや裁縫を

ヒマな時期に教えたとある

しかし、当時の労働環境や親もとを離れた十

代の女性達は大変な思いで勤務したであろう

中には病気で若くして亡くなり引き取りてのな

い女工10名が無縁仏として葬られた

時が経ち1994(平成6年)3月 井上俊郎は

無縁仏が散乱しているのを哀れに思い供養を思

ったのです 無縁仏には戒名はなく、名前、死

亡日・年齢、出身地(遠くは京都、愛知)は記

載されていた

井上俊郎から相談を受けた地元繊維業界の重鎮

窪田濤三郎は井上と奔走することになる

明治39年10月 徳江製糸工女墓誌

| 没 | 出身地 | 名前 | 年齢 | ||

| 1 | 明治25年8月27日 | 伊勢崎町 | 士族浦野要人二女 | 春子 | |

| 2 | 明治26年4月23日 | 東京都 | 田中浪五郎三女 | 松子 | |

| 3 | 明治25年7月17日 | 下総国(現 千葉県北部) | 勝又金兵衛二女 | 元子 | |

| 4 | 明治26年6月10日 | 京都府 | 八木安次郎妹 | 時子 | |

| 5 | 明治26年5月19日 | 越後国(現 新潟県) | 竹石仙六二女 | 登世子 | |

| 6 | 明治32年5月13日 | 愛知県 | 森田音三郎四女 | 里勢子 | 17 |

| 7 | 明治35年8月23日 | 越後国(現 新潟県) | 髙木三之助三女 | 里代子 | 22 |

| 8 | 明治30年6月19日 | 東京都 | 下島喜三郎二女 | 銀子 | 20 |

| 9 | 明治37年10月3日 | 越後国(現 新潟県) | 髙橋馬之助養女 | 節子 | 17 |

| 10 | 明治39年10月13日 | 越中国(現 富山県) | 本波九次郎妹 | 喜代子 | 21 |

*井上俊郎(いのうえ としろう) 明治44年(1911)~ 没年不明

高崎市生れ 後に伊勢崎市在住 昭和22年から郷土紙「伊勢崎新聞」記者

昭和53年に「探訪三十年・忠治街道かけめぐる」 あさを社から発行

*窪田濤三郎(くぼた とうざぶろう) 当ホームページに窪田濤三郎のページを参照

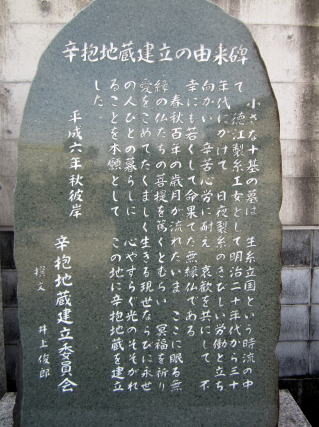

辛抱地蔵建立の由来碑

小さな十基の墓は 生糸立国という時流の中

で 徳江製糸工女として明治二十年代から三十

年代にかけて 日夜製糸のきびしい労働と立ち

向かい 辛苦心労尼耐え哀歓を共にして 不

幸にも若くして命果てた無縁仏である

春秋百年の歳月が流れたいま ここに眠る無

縁の仏たちの菩提を篤くとむらい 冥福を祈り

愛をこめてたくましく生きる現世ならびに永世

の人びとの暮らしに 心やすらぐ光のそそがれ

ることを本願として この地に辛抱地蔵を建立

した

平成六年秋彼岸

辛抱地蔵建立委員会

撰文 井上俊郎

窪田濤三郎が責任者となり339人から450万円の浄財が得られ、辛抱地蔵、由来碑や

無縁仏の墓の整備の行い 1994(平成6年)10月辛抱地蔵の開眼供養を行った

辛抱地蔵の場所

目印は伊勢崎市太田町の斎場

「伊勢崎メモリードホール」

広瀬川にかかる三ッ家橋の北詰の

左側の遊歩道の坂を下ると墓地がある

墓の西端にある(橋から徒歩1分)

徳江八郎が関係した企業・団体等一覧

| 名 称 | 創業者・役員等 | 創業年 | コメント |

| 小野組築地製糸場 (東京・築地) |

古河市兵衛 ふるかわ いちべえ |

明治4年~ 明治6年 |

古河市兵衛は古河財閥の創業者 小野組の糸店支配人 徳江八郎が勤務したと思われる |

| 共研社 (佐位郡伊勢崎町) |

社長 小暮求三郎 副社長 小暮録郎 取締役 徳江八郎 |

明治6年~ 明治12年 |

熊谷県権令楫取素彦より 三千円を借用する |

| 勧工寮葵町製糸場 (東京・虎ノ門) |

徳江八郎 | 明治7年~ 明治10年 |

日本政府設立の製糸場を 借り、イタリア式の指導を受ける |

| 徳江製糸所(場) (佐位郡伊勢崎町) |

徳江八郎 | 明治12年~ 昭和8年 |

共研社の残債、県からの 三千円と新たに小暮録郎から 三千円を借り創業する |

| 生糸繭共進会 | 松方正義が提案 | 明治12年 |

11月横浜で開催された 速水堅曹が審査官を務めた 徳江八郎四等賞を受賞する 星野長太郎は一等賞100円を 獲得する |

| 内国勧業博覧会 | 大久保利通が提案 | 明治10年~ 明治36年 |

五回開催された 明治10年、明治14年 明治23年、明治28年 明治36年 |

| 官開蚕業諮問会 | 農商務省 | 明治16年~ | 蚕糸業者を招集 明治18年に徳江八郎参加 |

| 同伸会社 (横浜) |

速水堅曹 前田正名の構想 |

明治13年~ |

明治七年八月 製糸器機所資本金借用証

証一金三千円

上野国佐位郡伊勢崎町商小暮求三郎外弐人製

糸器機所八十建之内四十建分勧業資本金拝借

但明治七年ヨリ同九年迄三ヶ年置据同十年ヨリ十四年迄

無利足五ヶ年賦壱ヶ年金六百円ツツ上納之定

右者明治七年六月廿三日伺済拝借金請取申候返納之義者書面

割合之通年々十一月限収納可仕若延滞候節ハ製糸器械ハ勿論

其他所有之物品等ヲ以上納筋屹度相違不仕候依而皆済之節証

書ヲ以子此証文等御引換御差戻可被下候仍而後証如

明治七年

第八月丗一日

十六大区

上野国佐位郡

伊勢崎町南

小暮英三郎㊞

同 小暮 録郎㊞

同 小暮求三郎㊞

右町

立会人

吉野 九平㊞

戸長 設楽 慎平㊞

熊谷県権令楫取素彦殿

前書之通相違無御座候以上

右区長

石原 藏臧㊞

解説

明治7年10月 小暮録郎等が機械製糸工場「共研社」を伊勢崎町片町東(現 大手町)に設立

この共同経営に徳江八郎が加わる

徳江八郎が改良した機械の費用3千円を熊谷県(当時群馬県は熊谷県に帰属 熊谷県令は

楫取素彦)より借りた

明治8年 徳江八郎は意見の違いから「共研社」を退職

明治13年3月 徳江八郎は「共研社」を買収し12人繰りの徳江製糸所(場)の操業を開始

共研社を買収した際に熊谷県からの借用金3千円の負債も引き継いだ

徳江八郎の人脈

下城弥一郎(しもじょう やいちろう) 親戚

速水堅曹(はやみ けんそう)

石川泰三(いしかわ たいぞう)

星野長太郎(ほしの ちょうたろう)

新井領一郎(あらい りょういちろう)

宮崎有敬(みやざき ゆうけい)

引用・参考文献

| 上毛近世百傑伝・上 | 山中敬一 | 1891 | 明治24年 |

| 米国紀行 | 前橋修文館 | 1894 | 明治27年 |

| 日本製糸業の大勢 成功経歴 | 博学館 | 1906 | 明治39年 |

| 群馬県蚕糸業史・上 | 群馬県 | 1955 | 昭和30年 |

| 富岡日記 | 上毛新聞社 | 1973 | 昭和48年 |

| 下城弥一郎 | 伊勢崎郷土文化協会 | 1977 | 昭和52年 |

| 群馬県人名大事典 | 上毛新聞社 | 1977 | 昭和52年 |

| 伊勢崎歴史散歩 | 伊勢崎郷土文化協会 | 1984 | 昭和59年 |

| 富岡日記・機械糸繰り事始め | みやま文庫 | 1985 | 昭和60年 |

| 絹と武士 ハル松方ライシャワー著 | 文芸春秋 | 1987 | 昭和62年 |

| 伊勢崎市史 資料編5 近現代Ⅱ | 伊勢崎市 | 1987 | 昭和62年 |

| 伊勢崎市史 通史編3 近現代 | 伊勢崎市 | 1991 | 平成 3年 |

| 鐘楼のある街 | 曲輪町3区 | 1995 | 平成 7年 |

| 地域経済の形成と発展の原理 | CAP社 | 2001 | 平成13年 |

| ぐんま絹の道19 | 東京新聞掲載 | 2006 | 平成18年 |

| 生糸直輸出奨励法の研究 高崎経済大 | 富澤一弘 | 2007 | 平成19年 |

| シルクカントリー双書3 絹先人考 | 上毛新聞社 | 2009 | 平成21年 |

| 「赤石」まちめぐり散策マップ | 伊勢崎市企画調整課 | 2011 | 平成23年 |

| 生糸改良にかけた生涯 速水堅曹 | 飯田橋パピルス | 2014 | 平成26年 |

| 養蚕・製糸技術情報集 | 伝道師協会 | 2014 | 平成26年 |

| 日本製糸業の先覚 速水堅曹を語る | 上毛新聞社 | 2015 | 平成27年 |

| 絹の国のお宝 | 上毛新聞社 | 2015 | 平成27年 |

幻の製糸場「勧工寮葵町製糸場」3D化プロジェクト150年ぶりに復元

2020年6月30日までウェブで公開 東京農工大学科学博物館

伊勢崎銘仙にも使用された器械製糸

明治5年 世界遺産「富岡製糸場」はフランス式でフランス人

技師ブリュナが指導

翌 明治6年「勧工寮葵町製糸場」は官営2番目の製糸工場

イタリア式でスイス人技師ミュラーが指導

明治8年佐位郡太田村(現 伊勢崎市太田町)の徳江八郎が

「勧工寮葵町製糸場」を借り受けスイス人技師ミュラーを招聘

・・・・・