渋沢栄一物語

渋沢栄一の生れた深谷市血洗島と伊勢崎市境島村は生活圏・通婚圏である。

渋沢栄一(しぶさわ えいいち) 雅号 青淵(せいえん)

旧字体 澁澤榮一

天保11年(1840)2月13日~

昭和6年(1931)11月11日 享年91歳

2026年現在 生誕186年 没後95年

| いよいよ スタート | 渋沢栄一の従兄弟たち | |

| 安中市に血洗島を再現 | 彰義隊には群馬の関係者が | |

|

|

|

| 大河ドラマ・ガイド「晴天を衝け」 前編 NHK出版 |

「明治維新はなかった!?」 著者 たみやじゅん 上毛新聞社 |

渋沢栄一 パリ万国博覧会幕府使節随員

渋沢喜作 彰義隊頭取

| 渋沢栄一 | ||

| 慶応3年 1867 |

27歳 | 1月 徳川昭武(あきたけ)14歳、兄 徳川慶喜の名代としてパリ万博 に派遣 |

| 4月1日~10月31日 パリ万博開催 | ||

| 10月14日 徳川慶喜 大政奉還 | ||

| 慶応4年 1868 |

28歳 | 1月3日 戊辰戦争始まる(鳥羽・伏見の戦い) |

| 2月11日 徳川慶喜 新政府に恭順の意を表す | ||

| 2月23日 渋沢成一郎(喜作) 彰義隊頭取 | ||

| 5月15日 彰義隊、上野で新政府軍に敗北 | ||

| 明治元年 | 9月8日 明治天皇即位 | |

| 明治2年 1869 |

29歳 | 5月18日 戊辰戦争終わる(五稜郭の戦い) |

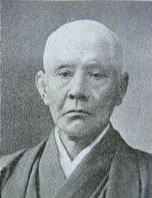

田島武平君墓表 島村田島家墓域

蚕之為物。躯小功大。黼黻之貴。錦繍之美。皆其所出。而其質之良否一帰于飼養繰繹之巧拙。蚕糸之業亦大矣哉。上毛古来長于蚕糸。其名洽布於海之内外。而尽瘁其業報国家者不乏其人。田島君武平其錚錚者也。君歿之三年。従兄渋沢喜作擕其状。来請表於其墓。盖以喜作妻君之妹也。君諱保寿。通称武平。以天保四年癸巳生于上野国佐位郡島村。田島家五世武兵衛保信長子也。母栗原氏。君幼失怙恃。為王父母所鞠育。稍長継家。専尽心養蚕学。奥之信夫伊達地方飼養法。刻苦精研大有所得焉。明治二年己巳為名主。尋為郷長。見許佩刀。三年庚午為蚕種製造人大総代。其年創立島村勧業会社。奨励蚕種製造法。四年辛未 后宮始設蚕室於吹上御苑。君奉命供技師及工男女数名。成蹟甚宜。八年乙亥為蚕種製造組合頭取。九年丙子踏査野州鬼怒川思川両岸。開桑田起蚕室。産出年加焉。其年為群馬県養蚕世話掛重立取締。十一年戊寅為群馬県勧業世話掛兼農事通信委員。十二年己卯為群馬県島村戸長。尋挙勧業会社副頭取。専努養蚕十三年。庚辰航欧洲。為輸出蚕種之計。翌年赴北海道試蚕種之業。十八年乙酉西郷農商務卿賞其夙改善蚕種同業浴恵功労甚大。賜金若干。尋挙群馬県会議員。四十一年戊申冬罹疾荏苒不愈。四十三年庚戌六月十六日歿于家。享年七十有八。仏諡曰達観院畯毅精徹保寿居士。妻福田氏。挙五男六女。長子格平分産別居。次渾一立平九一賛一皆夭。長女舒為叔父林平所養。次実夭。次道次仲夭。次稲栄皆分産。養姪栗原文八郎以道配之。嗣家是為今代武平。君以蚕桑立志大興公利。至使天下蚕業家知上毛島村有其人。可謂能達観内外発揚郷国之精粋者矣。

大正元年壬子十一月下澣

従三位勲一等男爵 渋沢栄一撰并書

君歿之三年。従兄渋沢喜作擕其状。来請表於其墓。盖以喜作妻君之妹也。

田島武平が没して三年、(渋沢栄一の)従兄の渋沢喜作(成一郎)がその状を携えて来た

その墓に表 (墓表:墓石などに死者の氏名・死亡年月日・業績などを記した文)を請う

蓋し(けだし たしかに)喜作の妻君(よし)は君の妹(しげ)なるを以てなり

| 中ノ家 | 尾高家 | 東ノ家 | ||||

| 元助=えい | ー | 尾高勝五郎=やえ | ー | 文左衛門 | ー | 宗助 |

| | | | | | | 島村の田島家 | |||

| 渋沢栄一=千代 | ー | 尾高惇忠 | 渋沢喜作=よし | ー | 田島武平=しげ | |

| | | ||||||

| 尾高ゆう |

| 渋沢栄一(しぶさわ えいいち) 1840~1931 (天保11~昭和6) |

日本資本主義の父と称する |

| 尾高淳忠(おだか あつただ・ じゅんちゅう) 1830~1901 (天保元~明治34) |

渋沢栄一の義従兄で、且つ妹の千代が渋沢栄一の妻である 尾高塾を開き渋沢栄一に論語を教えた 富岡製糸場の初代所長を務めるが、当時禁止されている秋蚕 飼育を奨励し所長を解任される |

| 渋沢喜作(しぶさわ きさく) 1838~1912 (天保9~大正元) |

渋沢栄一の従兄、名は成一郎(せいいちろう)明治以降は 喜作と改名 |

| 尾高ゆう(おだか ゆう) 1860~1923 (万延元~大正12) |

尾高惇忠の娘 官営富岡製糸場の第1号の伝習工女 父の惇忠が工場長を務める官営富岡製糸場の操業にあたり 伝習工女に応募 それに従い多くの子女が志願 |

渋沢栄一著 「出がら繭の記」

上州島村なる田島武平ぬし、一日わが許を訪れ、携え来れる繭の白きと青白なるとの二種を示されて、こは明治の御代のはじめつかた吹上の御苑内に御養蚕所を設けられける折、わが祖父なる武平はかしこき御あたりの仰せごとうけたまはり、蚕飼いのわざにたけたる四人の女子たちを随へて其処に参りつかまつりけることのさぶらひけるが、後の思い出ぐさにとて申し受けて、家の宝として秘めおきつる出殻繭なり。- 其折、時の皇后の宮には蚕子掃立のはじめよりしばしば御蚕室に成らせられ、精しく飼育のわざを見そなはせられ、宮人たちに仰せて其業を習はしめ給ひけりとぞ。しかのみならず明治の帝には八度までも其処に御幸ましまし、蚕子飼育の始め終りを叡覧ましましけるよし、祖父の日記によりて承り知るもいといとかしこきことの極みにこそあれ。

- 其時に祖父を薦めたまひしは即ち大人にして、いと深きゆかりあれば、後の世の記念にいかで其ことよしを書きしるしてよといはる、これによりて思ひかへせば今より五十九年のむかし、明治四年の頃なりけむ。

皇太后の宮 皇后の宮 深く蚕糸の道に御心をそゝがせられ、親しく蚕飼いのわざをみそなはし給はむとて、当時大蔵省に出仕なしたりけるおのれ仰せごとうけたまはり、吹上の御苑の内に御養蚕所建設の場所を選り定め奉りたることのありき、養蚕はおのれが生家の業にしあれば他の司人たちにはまさりて聊か知れることありければ、その御設備につきて僅に奉仕せりとはいへ、自ら宮人たちに教へて蚕飼のわざ仕うまつらむほどには覚束なく、且大蔵省出仕に暇もなかりければ縁者にして其業にいたり深き田島武平ぬしをおのれが代りにすゝめ申せしが、武平ぬしは寝食をも忘れてつとめられけるにより、かしこきあたりにおかせられても御満足に思召さるゝよし承りて深く喜びたりき、その御養蚕所は明治六年宮城炎上のことありける時にやめられて後、赤坂なる仮皇居の御苑内にさらに御養蚕所を設けしめられ、年々蚕飼のわざ見そなはし給ひけりとぞ承る。明治六年の夏の初め、時の

皇太后の宮 皇后の宮 御同列にて上州富岡なる製糸場に行啓ましましける時

皇后の宮より

糸車とくもめくりて大御代の

富をたすくる道ひらけつゝ

と申す御歌を賜はらせけるが

大正の后の宮にも、太后の宮の厚き御心をかしこみつがせ給ひけむ、いまだ

東宮の妃にてましましける頃

かきりなき御国の富やこもるらむ

しつかかふこの繭のうちにも

とよませ給ひけり、国母と仰がれさせ給ひて後、大正三年宮城の御苑内なる紅葉山にいと広く御養蚕所をしつらへさせられ、春蚕は更にもいはず夏蚕、秋蚕をもなさしめ給ひ折々は御親ら桑つみ、こがひのわざせさせ給ひて、年々あまたの糸とり、絹織らしめたまひきとぞうけたまはる

先つ年、蚕糸の業にあづかれる人々に仰せて歌どもめさせられける折、おのれも

かしこしや玉の御けしの御袖にも- こかひの桑の露をかけます

とよみて奉りけり、後にうけたまはれば其折

皇后の宮には

うつくしみそたてし桑子繭となり

糸となるこそうれしかりけれ

たなすゑのみつきのためし引く糸の

長き世かけてはけめとそ思ふ

の御歌二首を詠ぜさせ給ひ、各宮の妃の宮を始め奉りあまたの司人たちより歌奉らしめ給ひて民間の人々よりたてまつれる色紙短冊どもとを貼り交ぜとして一双の御屏風を作らしめられ、常に御傍近くおかせ給ふと承るこそいともかしこけれ

代々の 后の宮かた つぎつぎに御躬を先にして蚕糸のわざをすゝめさせ給ひければ、御国人誰か奮ひ励まざらむ、この業は年と共に栄え行きて、外国におくり出す量いとおびたゞしく、今は貿易品の随一とぞなれりける、げにも御歌に宣へるごと今の世の富も栄も其もとは、明治初年になれりけるこの幾粒の繭の中より出で来つるものとこそ申し得べけれ、あはれ前には

明治の帝を始め奉り

英照皇太后の宮

昭憲皇太后の宮 後には今の 皇太后の宮が民のなりはひと御国の富とを思召し給ひて蚕糸の業をはげまし給ひける御ことの畏さは申し奉らむも今更ながら、御養蚕所設立の初に仕うまつりける故武平ぬしの心つくしも深く偲ばれて、そのかみの思出に堪へず、請はるゝまゝに筆をとりてたえて久しき昔の糸すぢをくりかへすになむ

年を経てこの桑繭を見るからに

むかしの人のいさをゝそ思ふ

昭和四年十一月

九十翁 渋沢栄一識

渋沢栄一関係

雄気堂々・上 城山三郎著 新潮社 昭和51年発行

雄気堂々・下 城山三郎著 新潮社 昭和51年発行

渋沢家三代 佐野眞一著 文藝春秋 平成10年発行

渋沢栄一 日本を創った実業人 東京商工会議所編 講談社 平成20年発行

蚕にみる明治維新 渋沢栄一と養蚕教師 鈴木芳行著 吉川弘文館 平成23年発行

渋沢栄一を知る辞典 (公財)渋沢栄一記念財団編 東京堂出版 平成24年発行

深谷市教育委員会作成の渋沢栄一に関する各種パンフレット

石川泰三

| 明治5年 1872 |

20 | 志を立て東京に遊学、渋沢喜作の家に寄宿し、 (細野時敏の妻 和可は渋沢喜作の姉) 尾高淳忠(おだか じゅんちゅう 富岡製糸場の初代場長)に学ぶ |

尾高淳忠(おだか じゅんちゅう) 富岡製糸場の初代場長

雅号 藍香(らんこう)

天保元年(1830)7月27日~

明治34年(1901)1月2日 享年71歳

2025年現在 生誕195年 没後124年

渋沢栄一の従兄弟、義兄

渋沢喜作(しぶさわ きさく) 成一郎(せいいちろう)

明治以降は喜作と改名

天保9年(1838)6月10日~

大正元年(1912)8月30日 享年75歳

2025年現在 生誕187年 没後113年

渋沢栄一の従兄

天保9年(1838)6月10日生まれ、武蔵国(埼玉県)の渋沢文左衛門の長男。

従弟の渋沢栄一と共に攘夷運動を企てたが後に一橋家に仕え幕臣となる。

戊辰戦争では彰義隊を組織するが脱退、のち五稜郭にこもる。

維新後は渋沢栄一の推挙で大蔵省に入省。明治4年(1871)冬に蚕糸業調査のため

イタリアに出張。

明治6年(1873)帰国とともに退官し小野組に入社。

明治7年(1874)に渋沢商店を開業し、廻米問屋、生糸売込問屋を営む。

東京商品取引所理事長。

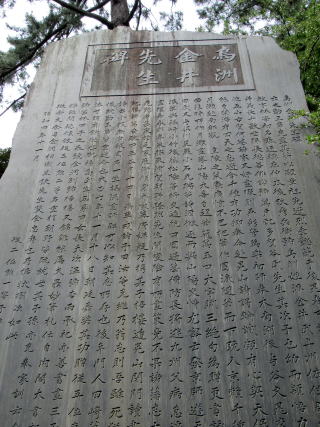

金井烏洲先生碑 題額・撰者・書者 渋沢栄一

所在地 伊勢崎市華蔵寺公園 (戦前は 伊勢崎公園 )

華蔵寺裏山(通称)

建立年 昭和4年11月

建立者 島村村民有

金井烏洲(かない うじゅう)

伊勢崎市境島村出身 江戸後期の日本画家

烏洲は号である

1796(寛政8年)~

1857(安政4年)1月14日 享年62歳

2021年現在 生誕225年 没後164年

翻刻全文は

今茲(ことし)州(じもとの)人ひ胥(あい)議し、建碑(ひをたてて)圖先生(の)

不朽徴余文(余に文をもとむ)余與金洞相識(余は金洞と相識り)且つ欽先生雙全忠孝也

乃据状(状に据りて)如此

昭和四年十一月 従二位勲一等子爵渋沢栄一撰并書時年九十

細野時敏

| 細野次郎 ほその じろう |

文久2年 大正5年 55歳 |

伊勢崎 | 明治21年 明治35年 衆議院議員 |

華蔵寺公園に石碑在り |

| 細野時敏 ほその ときとし |

文政5年 明治19年 65歳 |

伊勢崎 | 明治16年 | 農業、穀物商 |

豪額「天真細野次郎君碑」

説明板に工業試験所や工業学校を設立し

染織業の振興を図った

説明版には

昭和63年8月 伊勢崎市

(社)伊勢崎青年会議所創立25周年記念

制作 街づくり市民ゼミナール歴史班

細野次郎(ほその じろう) 政治家

細野次郎(ほその じろう) 政治家

文久2年(1862)8月2日~

大正5年(1916)6月15日 享年55歳

2025年現在 生誕163年 没後109年

伊勢崎町に細野時敏(ときとし)の次男として生まれる

商業講習所、商科大学で学ぶ

明治21年(1888)~明治25年(1892)群馬県会議員

明治35年(1902)~大正 2年(1913)衆議院議員

明治38年(1905) 日比谷焼打事件の指導者

大正 元年(1912) 伊勢崎に上毛撚糸(株)を創設に尽力

コメント:織物組合や工業学校の資料からは細野次郎の名前は出てこないが、

下城弥一郎との関係では名前が出てくる

伊勢崎に金融機関の誘致を切望した下城弥一郎は細野次郎の紹介で

公爵松方正義に会い、安田善次郎に群馬商業銀行を設立させたとある

明治24年3月23日

伊勢崎織物業組合に事務所完成

正門に御影石(みかげいし)の

門柱が4本建設されていた

門柱の1本が組合敷地内に保管されている

高さ 2m93cm

横幅 46cm

厚さ 45cm

寄贈者 細野次郎君 と彫られている

門柱の台座部分

高さ 68cm

横幅 54cm

厚さ 45cm

白水楼の一部を移築保存

白水楼は昭和32年に廃業し映画館になる。

建物の一部を

「財団法人 東本町つくし会館」の建物の一部

に使用されている

「財団法人 東本町つくし会館」

東本町公民館

伊勢崎市東本町96-24

電話0270-25-0079

津久井義一郎(織物染色加工業)が寄贈した

もので、

昭和37年2月着工、昭和38年10月落成

2階への階段や欄間に使用されている

佐藤藤三郎 明治12年(1879)~昭和19年(1944)享年65歳

地元画家の金井烏洲(かない うじゅう)小室翠雲(こむろ すいうん)等のコレクターで、

森村酉三の支援者(パトロン)

題字 子爵 渋沢栄一閣下 陸軍中将 佐藤鋼次郎閣下

男爵 石黒忠悳閣下 第百銀行頭取 池田謙三先生

佐藤藤三郎著

「戦後経済界に於ける不安時代」

大正10年(1921)3月印刷 42歳の時に発行

編集人兼発行人

群馬県佐波郡伊勢崎町字栄町522番地

佐藤藤三郎

題字 子爵 渋沢栄一閣下

大正辛酉(10年 西暦1921)3月

青淵(せいえん 渋沢栄一の雅号)逸人(いつじん 雅号に下に添える語)

人の道に外れた言葉を口から出すと、相手からも道に外れた言葉を返される。

売り言葉に買い言葉。又、悪銭身に付かず。

言悖而出者

言(げん)悖(もと)りて出ずる者は

道にはずれた言葉を口から出すと

亦悖而入

亦(ま)た悖りて入る

相手からも道に外れた言葉を返される

貨悖而入者

貨(か)悖りて入る者は

道にそむいて手に入れた財貨は

亦悖而出

亦た悖りて出ず

また道にそむいて出て行く

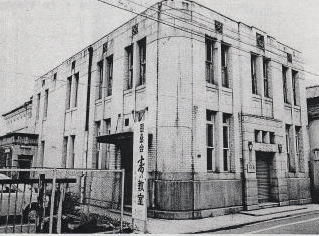

佐藤藤三郎商店の社屋

伊勢崎栄町

3年の年月をかけ大正13年(1923)

1月に完成した

建物は鉄筋コンクリート造二階建

大理石等も使用され豪華に造られている

酉三は1階の噴水装置の鋳物と2階の窓

上にあるブロンズ製草花置物を制作

織姫のステンドグラスは東京美術学校の

教授がデザインした

昭和4年(1929)9月30日 群馬県立工業学校(現 県立伊勢崎工業高等学校)

の講堂の落成を記念して、渋沢栄一揮毫(きごう 書画をかく)の額「克孝」教育勅語

を佐藤藤三郎の息子の佐藤鉄司・佐藤謹二が本校の卒業生で寄贈した

佐藤藤三郎が渋沢栄一に揮毫を依頼したもので、現在も校長室の掲げられている

横堀恒子(よこぼり つねこ)

1907~1972 埼玉県児玉郡に生まれる

本名 ツ子(つね)、渋沢栄一の生家で養育され、豊受村の兄の家に移住

豊受小、県立桐生女子高卒、昭和4年(1929)に三郷村(現 伊勢崎市波志江町)

の横堀真太郎と結婚し筆名を横堀恒子とする

昭和7年(1932) 上毛新聞社・ビクターレコード共催の全国代表民謡で

第一位に当選、町田嘉章作曲・四家文子唄で「機場むすめ」をレコード発売

昭和9年(1934) 「機場むすめ」 けふ伊勢崎で上演 (東京朝日新聞群馬版)

伊勢崎市のホームページ 郷土の人物 に取り上げられている

渋沢栄一関係者の活動(存命)期間グラフ

| 尾高淳忠 | 1830(天保元年) 1901(明治34年) 享年71歳 |

| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |

| 渋沢喜作 | 1838(天保9年) 1912(大正元年) 享年74歳 |

| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |

| 渋沢栄一 | 1840(天保11年) 1931(昭和6年) 享年91歳 |

| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |

| 石川泰三 | 1853(嘉永6年) 1943(昭和18年) 享年91歳 |

| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |

| 細野次郎 | 1862(文久2年) 1916(大正5年) 享年55歳 |

| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |

| 佐藤藤三郎 | 1879(明治12年) 1944(昭和19年) 享年65歳 |

| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |

| 横堀恒子 | 1907(明治40年) 1972(昭和47年) 享年65歳 |

| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ |